画面が壊れたノートパソコンでもGpartedを使う方法があります。

結論:外付けモニターとGparted1.3.1-1を用いる

Windowsノートパソコンはモニターが壊れても、外付けモニターをHDMIケーブルで接続すれば使用可能です。

USBブートの設定を変更するBIOS(UEFI)画面も、パソコンがUEFIモードで動いているなら、外付けモニターに表示できるはずです(最近のパソコンはパーティション形式がGPTなので、UEFIモードで動いています)。

かつGparted1.3.1-1なら、外付けモニターへ映像出力してGpartedを使えることに気づきました。筆者手持ちのASUS ZenBook3 UX390UAで実機確認しました。

Gparted1.3.1-1は下記ページからダウンロードできます。ライブUSBを準備しましょう。

1.3.1-1より新しい下記のバージョン(安定版)では、ノートパソコンのモニターにしか映りません。モニターが壊れたノートパソコンでは、外部モニターを接続しても操作のしようがありません。

- 1.4.0-1

- 1.4.0-5

- 1.4.0-6

2022年12月1日時点でのGpartedの最新安定版「1.4.0-6」も外部モニターには映りません。そういう仕様のようです。

GpartedライブUSBの作り方については、こちらの記事をどうぞ。

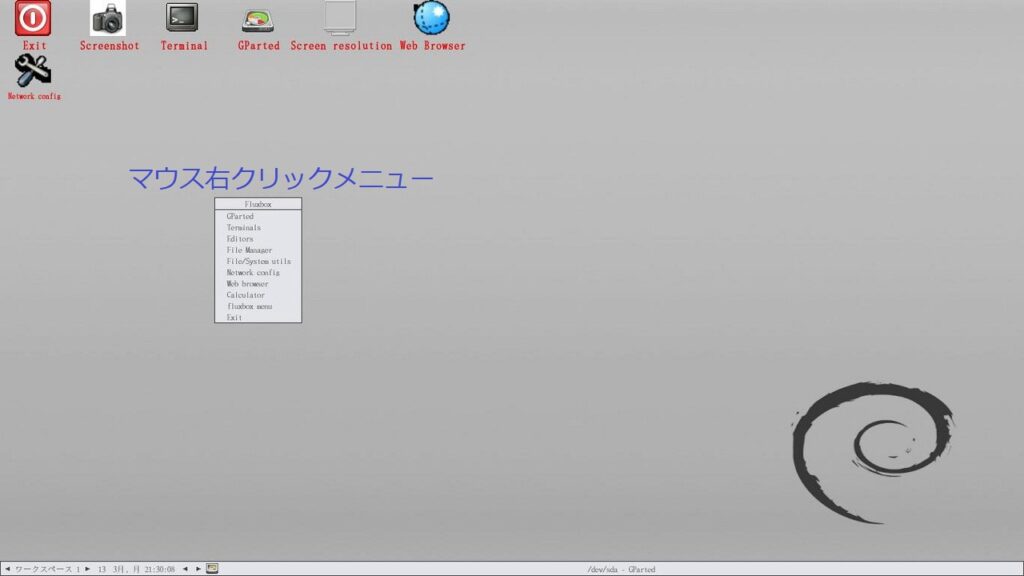

メニューは右クリックから操作する

Gparted1.3.1-1は外部モニターへの映像出力に対応していますが、Windowsでいう「拡張」状態での表示になります。つまり、パソコンモニターと外付けモニターが異なる画面になります。

そのため、デスクトップのアイコンは見えません。本来はノートパソコン側のディスプレイにアイコンが映っているのですが、壊れているので見えないのです。

しかし、操作メニューはデスクトップを右クリックしても表示することができます。右クリックメニューから操作して作業を行いましょう。

Linuxのショートカットキーも利用できる

右クリックメニューで操作は事足りますが、GpartedのベースOSはLinuxなので、ショートカットキーも利用できます。

ターミナルを呼び出す

alt+F1キーで、ターミナルを呼び出せます。

「ターミナル」とは、Windowsでいう「コマンドプロンプト」のことです。Linuxでは「コマンドライン」と呼ばれたりします。

マウスで操作できることは、ターミナルでも動かせます。マウスでの操作が効かない以上、ターミナルでの操作は必須になります。

ターミナルから電源を切る

ターミナルから下記コードを入力してEnterキーを押せば、Gpartedの電源を落とすことができます。

shutdown -h now

CUIへの切り替え

CUIとはCharacter User Interfaceの略です。全ての操作をコマンド(キーボード)のみで操作するモードです。

Gpartedは他のLinuxファミリーと同じように、CUIへ切り替えることができます。キー操作は下記になります。

ctrl+alt+F1キー

ちなみにF1キーの代わりに、F2~F6のどのキーを押してもCUIに切り替わります。

それぞれ独立して起動するので、最大で6つのCUIモードを同時に準備できます。

GUIへ戻す

CUIからGUIへ戻す方法です。GUIとはGraphical User Interfaceの略で、マウスで操作できるデスクトップ画面のことです。現在のコンピューター(Windows、Linux、macOSなど)では当たり前になったモードです。

CUIモードで、下記コマンドを入力してEnterキーを押すと、GUIに戻ります。

startx

コメント